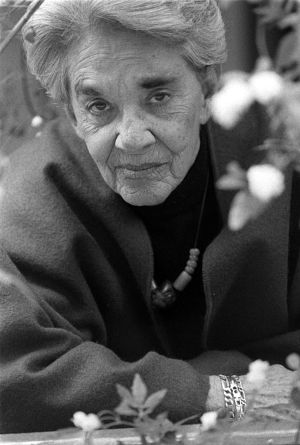

Dirán que este 5 de agosto ha muerto en Cuernavaca, Morelos, Isabel Vargas Lizano, nacida en 1919, natural

de Costa Rica, referente de la canción mexicana, amiga de grandes

artistas del siglo XX, cantante de oficio y dueña de un sentimiento que

conquistó ambos lados del Atlántico. Pero la verdad es que Isabel Vargas

Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, la voz que trascendió

rancheras, boleros, corridos revolucionarios, tangos y canciones cubanas

para forjar un estilo dulce y desgarrado, hondo y bravío, macho y

femenino… la verdad es que no ha muerto, solo ha comenzado esta noche de

agosto su balada inmortal.

Chavela era como los toreros, siempre se despedía y siempre

regresaba. No se le dio la gana morirse en su último viaje a España,

cuando el 12 de julio fue ingresada en el hospital por agotamiento.

Los peores augurios tuvieron que esperar. Pisaría de nuevo México. Todo

fue aterrizar para que comenzara el canto chavelesco: “Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me figuraba, que no les volvería a ver”. La letra de El Ausente fue el saludo que pusieron sus amigos en la cuenta de Twitter abierta a nombre de la Vargas.

“México lindo y querido, qué bello es volver, qué bello es respirar tu

aire y ver la luna junto al Chalchi. México creo en ti”. Del Chalchi, su escarpada montaña de Tepoztlán, se despediría el 30 de julio, cuando se la llevaron al hospital donde dejó de respirar a los 93 años.

No la venció el alcohol ni el olvido. No se perdió en la fama ni en

los recuerdos. Mostraba la misma pasión por los grandes que por las

simples cosas. Le aburría que le preguntaran por Frida Kahlo, pero le

divertía recordar, de buenas a primeras, lo que vivió con la pintora y

con Diego Rivera al poco de haber llegado a México.

“Me invitaron a una fiesta en su casa. Y ya me quedé, me invitaron a

quedarme con ellos a vivir y aprendí todos los secretos de la pintura de

Frida y Diego. Secretos muy interesantes que nunca desvelaré, jamás. Y

éramos felices todos. Éramos una gente que vivía día con día, sin un

centavo, tal vez sin qué comer, pero muertos de la risa. Todo el tiempo.

Me fui acostumbrando a ellos, acostumbrándome a sus costumbres”, le dijo Chavela a Pablo Ordaz, de EL PAÍS, en abril de 2009, fecha en que celebró sus primeros noventa años.

Cuando ya nadie creía que podía cantar dio un recital en el Teatro de

la Ciudad en 2009. Cuando ya todos se resignaban a la eternidad de

clásicos como La Macorina o Piensa en Mí, produjo el año pasado el disco La Luna Grande.

Cuando pocos creían que podría viajar, regresó la primera semana de

julio a Madrid, donde la muerte le coqueteó sin éxito. Murió viviendo.

Con su última gira todavía fresca, como los grandes, sin importar la

edad, activa como siempre desde

que descubrió su destino y no supo hacer más nada que cantar y amar.

“Las personas, simplemente, aman o no aman. Los que aman, lo harán

siempre a todas horas, intensa y apasionadamente. Los que no aman, jamás

se elevarán ni un centímetro del suelo. Hombres y mujeres grises, sin

sangre”, dijo alguna vez.

El calendario de la vida de Chavela está hecho de saltos y leyendas

que incluso confunden la fecha misma de su nacimiento (se enojaba cuando

intentaban corregirle la mentira sobre su edad). De recuerdos amargos de Costa Rica,

país que dejó a los 14 o a los 17 años, la fecha que gusten es buena, y

al que regresó al arrancar el siglo XXI para confirmar, siete meses

después, que ella era de México, pero ya no de la capital, con sus

fríos, sus chubascos traicioneros y sus madrugadas de fiesta. Para

amanecer en sus últimos años eligió Tepoztlán, un pueblo de clima

templado donde ella amanecía dialogando con El Chalchi, su monte-chamán.

“El Chalchi me habla y se queda callado de una estrella a la otra, se

queda de un silencio armonioso, es muy bello, y como sabe que yo

detesto el invierno, que vienen los fríos, las noches de Agustín Lara.

En esta noche de frío/ de duro cierzo invernal/ llegan hasta el cuarto

mío/ las quejas del arrabal…”, así contestaba una pregunta de EL PAÍS en noviembre pasado, mitad hablando, mitad canción que salía incontenible.

“A comienzos de los años cincuenta, en un momento que resultó

decisivo para la historia de la música en aquel país, se cruzaron las

trayectorias del compositor que llevó la canción mexicana hacia lo más

alto y la cantante que la puso boca abajo, que le dio la vuelta para

mirar a lo más hondo”, dice Enrique Helguera de la Villa, en el prólogo Dos vidas necesito: las verdades de Chavela, volumen editado en España por la propia cantante y su coautora y amiga María Corina.

El arrabal reivindicado. Hoy que escuchar rancheras puede ser hasta chic. Hoy que mujeres vestidas de hombre son cool.

Hoy que ser lesbiana es por fin y poco a poco reconocido como lo que

siempre fue, una condición que no admite adjetivos, hoy el tamaño de

Chavela solo ha crecido, pues vivió cada etapa sin pedir permiso, sin

rogar perdón. “Yo nací así. Desde que abrí los ojos al mundo. Yo nunca

me he acostado con un señor. Nunca. Fíjate qué pureza, yo no tengo de

qué avergonzarme... Mis dioses me hicieron así”, dice Chavela, citada en

el documento que el gobierno mexicano sometió en la primavera al premio

Príncipe de Asturias al hacer de la cantante su candidata para el galardón de las artes.

En ese mismo dossier, Carlos Monsiváis explica: “Cuando Chavela

Vargas empezó a cantar a finales de los cincuenta, sorprendió por su

actitud desafiante y su apuesta radical. No sólo fue su apariencia la

que se saltaba las reglas establecidas, sino que musicalmente prescindió

del mariachi, con lo que eliminó de las rancheras su carácter de fiesta

y mostró al desnudo su profunda desolación”.

El recientemente fallecido Carlos Fuentes

dijo que “oír a Chavela es saber que no somos parte del rebaño, parte

del montón. La oímos y sabemos que canta para nosotros, y sentimos que

nos quiere, que nos aprecia, que nos necesita”. Quizá eso pasaba por la

honestidad de la cantante: “jamás ensayé, jamás preparé nada. Era la

espontaneidad. Era entrar en una cosa sagrada, cada canción, y así las

iba cantando, a veces conciertos de horas, y no me daba cuenta”, dijo

Chavela a este reportero en su casa de Tepoztlán en noviembre pasado.

Las décadas pasaron y ella se quedó sola. Murieron sus compositores y

amigos José Alfredo, Álvaro Carrillo, Tomás Méndez, Tata Nacho, Cuco

Sánchez, Manuel Esperón. Se volvieron mito Pedro Infante, Diego Rivera,

Frida Kahlo y Trotsky. Desaparecieron escenarios como El Patio y otros

entraron en letargo, como El Blanquita. El México de los años setenta se

hundió en la crisis económica y Chavela en el alcohol. Pero ella

resurgió. En 1991, cantó en Coyoacán y volvió a convivir con los

grandes, para empezar con Werner Herzog, que la invitó a El grito de piedra. Quince años de retiro que no hicieron mella: “se me abrieron las puertas: esperaban que yo volviera”.

El año siguiente ya era un triunfo en España, donde en 1992 recibió

la medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en Kika (1992) La flor de mi secreto (1995) y Carne Trémula (1997), cintas de su “alma gemela” Pedro Almodóvar. El Olympia de París le programa en 1994, el Carnigie Hall en 2003. Los discos suman 80 y son variadas sus participaciones en películas, entre ellas Frida (2002) de Julie Taymor y Babel (2006), de Alejandro González Iñárritu.

“Yo quiero que algún día se entienda que mi mensaje ya no es de la

garganta, ya no es de disco, ya no es de concierto: es la voz inmensa

del individuo humano que está callada, que no tiene nombre, que no puede

llamársele de ninguna manera. Eso es lo que yo siento, eso es lo que no

me deja morir hasta que la gente sepa que mi canto no es canto, que es

algo más allá del dolor, más allá de la angustia, más allá del saber,

más allá de todo, del arte en sí mismo”, dijo en una entrevista

realizada en Madrid y publicada en la revista Letras Libres en septiembre de 2003.

“Me voy. Les dejo de herencia mi libertad, que es lo más preciado del

ser humano”, dice en esa charla. Pero estuvo nueve años más de un lado a

otro, y visitó en julio sus “madriles”, y volvió a la Residencia de Estudiantes de Madrid para evocar a Lorca y brindarle La Luna Grande, y ya rumbo a México el 26 de julio mandó decir en Twitter:

“Mil gracias por todo España. Recogí mi alma, pero volví a dejar mi

corazón en Madrid y para siempre...". Su alma solo esperó a llegar a

Tepoztlán para empezar a tenderse sobre todos los que alguna vez han

llorado, gritado y amado, como y con Chavela Vargas.

Quién pudiera reír como llora ella (JOAQUIN SABINA)

Andaba dibujando en un cuadernito, una costumbre que recién adquirí,

cuando vi por la televisión, encendida sin sonido, la imagen de Chavela.

Di voz al aparato. Se nos fue, escuché. Y me cogió un llanto

irreparable. Lo que nunca me había sucedido. Siempre me culpé por no ser

capaz de llorar con la muerte de mis padres, pero esta vez me venció el

desconsuelo. Yo nunca me tomé copas con mis ídolos: Bob Dylan, Leonard

Cohen o Brassens. Y sí, con Chavela, con la que he cantado, nos hemos

abrazado y reído hasta hartarnos. Todas esas veces cuentan y contarán

siempre entre las más grandes cosas que me han sucedido en la vida.

Será difícil, por ejemplo, olvidar cómo la conocí. Fue una noche de

hace unos veinte años, en Madrid, en la sala Morasol. Dijo: “Yo vivo en

el bulevar de los sueños rotos”. Y yo tuve que escribirle una canción

con esa frase. Ya se había recuperado de su alcoholismo. Calculaba que

había bebido algo así como 1,8 millones de botellas de tequila y solía

decirme cuando me veía beberlo a mí: “Joaquín, ese tequila tuyo es muy

malo; el bueno de verdad ya nos lo bebimos José Alfredo Jiménez y yo”.

Al conocer la triste noticia, que todos veníamos anticipando, he sentido

la necesidad de bajar al bar a tomar uno a su salud, aunque el brebaje

sin ella siempre será de los malos.

Aquella primera vez, pedí a Pedro Almodóvar que nos presentara. Al

acercarme, escuché cómo él le contaba quién era yo, pues Chavela no

tenía la menor idea. “La admiro desde niño”, le dije. “Yo también le

admiro mucho a usted”, contestó. Ante la mentira, exclamé. “Vete a la

mierda”. Nos fundimos en un largo abrazo que nunca aflojamos hasta ayer

mismo, incluso aunque no pudiéramos vernos en su última visita a España,

un viaje que quizá no debió hacer, pues no estaba en condiciones.

Entonces, yo estaba de gira y a ella la ingresaron en un hospital.

Con su desaparición, se pierde una manera de cantar llorando, un

quejío inigualable, una expresividad fuera de lo común. Unos cojones y

unos ovarios nunca vistos en la música popular desde la muerte de

Roberto Goyeneche. Ella no vendía una voz, vendía un estilo. Era una

maestra en perder la primera al tiempo que ganaba lo segundo. Algo en lo

que yo, sin duda, tengo mucho que aprender. En estos momentos de

pérdida me digo, como en la canción: ¡Quién pudiera reír como llora

Chavela! Y recuerdo estas palabras de Almodóvar: “Desde Jesucristo,

nadie ha abierto los brazos como ella”.

Adiós volcán (PEDRO ALMODÓVAR)

Durante veinte años la busqué en sus escenarios habituales y desde

que la encontré en el diminuto backstage de la madrileña Sala Caracol

llevo otros veinte años despidiéndome de ella, hasta esta larguísima

despedida, bajo el sol abrasivo del agosto madrileño.

Chavela Vargas hizo del abandono y la desolación una catedral en la

que cabíamos todos y de la que se salía reconciliado con los propios

errores, y dispuesto a seguir cometiéndolos, a intentarlo de nuevo.

El gran escritor Carlos Monsiváis dijo “Chavela Vargas ha sabido

expresar la desolación de las rancheras con la radical desnudez del

blues”. Según el mismo escritor, al prescindir del mariachi Chavela

eliminó el carácter festivo de las rancheras, mostrando en toda su

desnudez el dolor y la derrota de sus letras. En el caso de Piensa en mí,

(eso lo digo yo) una especie de danzón de Agustín Lara, Chavela cambió

hasta tal punto el compás original que de una canción pizpireta y

bailable se convirtió en un fado o una nana dolorida.

Ningún ser vivo cantó con el debido desgarro al genial José Alfredo Jiménez como lo hizo Chavela. “Y si quieren saber

de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un

mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca (YO

NUNCA, cantaba ella) he llorado”. Chavela creó con el énfasis de los

finales de sus canciones un nuevo género que debería llevar su nombre.

Las canciones de José Alfredo nacen en los márgenes de la sociedad y

hablan de derrotas y abandonos, Chavela añadía una amargura irónica que

se sobreponía a la hipocresía del mundo que le había tocado vivir y al

que le cantó siempre desafiante. Se regodeaba en los finales, convertía

el lamento en himno, te escupía el final a la cara. Como espectador era

una experiencia que me desbordaba, uno no está acostrumbrado a que te

pongan un espejo tan cerca de los ojos, el desgarro con tirón final,

literalmente me desgarraba. No exagero. Supongo que habrá alguien por

ahí que le pasara lo mismo que a mí.

En su segunda vida, cuando ya tenía más de setenta años, el tiempo y

Chavela caminaron de la mano, en España encontró una complicidad que

Méjico le negó. Y en el seno de esta complicidad Chavela alcanzó una

plenitud serena, sus canciones ganaron en dulzura, y desarrolló todo el

amor que también anidaba en su repertorio. “Oye, quiero la estrella de

eterno fulgor, quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche

de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo, y mil campanas de

gloria tañendo para brindar la noche de mi amor.” A lo largo de los años

noventa y parte de este siglo, Chavela vivió esta noche de amor, eterna

y feliz con nuestro país, y como cada espectador, siento que esa noche

de amor la vivió exclusivamente conmigo. Chavela te cantaba solo a tí,

al oído, y cuando el torrente de su voz fue menos potente, (no hablo de

declive, ella no lo conoció, hizo y cantó lo que quiso y como quiso)

Chavela se volvió más íntima. Las mejores versiones de La llorona

las interpretó en sus últimos conciertos. Abordaba la canción con un

murmullo, y en ese tono continuaba, recitando palabra por palabra, hasta

llegar al épico final. Cantar lo que se dice cantar solo cantaba la

última estrofa, de un modo ascendente hasta gritar su última y breve

palabra. “Si como te quiero quieres llorona, quieres que te quiera más.

Si ya te he dado la vida, llorona, qué más quieres. ¡Quieres MÁS!"

Estremecía escuchar la palabra “más” gritada por Chavela.

La presenté en decenas de ciudades, recuerdo cada una de ellas, los

minutos previos al concierto en los camerinos, ella había dejado el

alcohol y yo el tabaco y en esos instantes éramos como dos síndromes de

abstinencia juntos, ella me comentaba lo bien que le vendría una copita

de tequila, para calentar la voz, y yo le decía que me comería un

paquete de cigarrillos para combatir la ansiedad, y acabábamos

riéndonos, cogidos de la mano, besándonos. Nos hemos besado mucho,

conozco muy bien su piel.

Los años de apoteosis española hicieron posible que Chavela debutara

en el Olympia de París, una gesta que solo había conseguido la gran Lola

Beltrán antes que ella. En el patio de butacas tenía a mi lado a Jeanne

Moreau, a veces le traducía alguna estrofa de la canción hasta que

Moreau me murmuró “no hace falta, Pedro, la entiendo perfectamente” y no

porque supiera español.

Y con su deslumbrante actuación en el Olympia parisino consiguió, por

fin, abrir las puertas que más férreamente se le habían cerrado, las

del Teatro Bellas Artes de Méjico DF, otro de sus sueños. Antes de la

presentación en París un periodista mejicano me agradeció mi generosidad

con Chavela. Yo le respondí que lo mío no era generosidad, sino

egoísmo, recibía mucho más que daba. También le dije que aunque no creía

en la generosidad sí creía en la mezquindad, y me refería justamente al

país de cuya cultura Chavela era la embajadora más ardiente. Es cierto

que desde que empezara a cantar en los años cincuenta en pequeños antros

(¡lo que hubiera dado por conocer El Alacrán, donde debutó con la

bailarina exótica Tongolele!) Chavela Vargas fue una diosa, pero una

diosa marginal. Me contó que nunca se le permitió cantar en televisión o

en un teatro. Después del Olympia su situación cambió radicalmente.

Aquella noche, la del Bellas Artes del D.F., también tuve el privilegio

de presentarla, Chavela había alcanzado otro de sus sueños y fuimos a

celebrarlo y a compartirlo con la persona que más lo merecía, José

Alfredo Jiménez, en el bar Tenampa de la Plaza de Garibaldi. Sentados

debajo de uno de los murales dedicados al inconmensurable José Alfredo

bebimos y cantamos hasta el amanecer (ella no, solo bebió agua aunque al

día siguiente los diarios locales titulaban en su portada “Chavela

vuelve al trago”). Cantamos hasta el delirio todos los que tuvimos la

suerte de acompañarla esa noche, pero sobre todo cantó Chavela, con uno

de los mariachis que alquilamos para la ocasión. Era la primera vez que

la escuchábamos acompañada por la formación original y típica de las

rancheras. Y fue un milagro, de los tantos que he vivido a su lado.

En su última visita a Madrid, en una comida íntima con Elena

Benarroch, Mariana Gyalui y Fernando Iglesias, tres días antes de su

presentación en la Residencia de Estudiantes, Elena le preguntó si nunca

olvidaba las letras de sus canciones. Chavela le respondió: “a veces,

pero siempre acabo donde debo”. Me tatuaría esa frase en su honor.

¡Cuántas veces la he visto terminar donde debe! Aquella noche en el

indescriptible bar Tenampa, Chavela terminó la noche donde debía, bajo

la efigie de su querido compañero de farras José Alfredo, y acompañada

de un mariachi. Las canciones que ella desagarró en el pasado,

acompañada por dos guitarras, volvieron a sonar lúdicas y festivas,

donde y como debía ser. El último trago fue aquella noche un

delicioso himno a la alegría de haberse bebido todo, de haber amado sin

freno y de seguir viva para cantarlo. El abandono se convertía en

fiesta.

Hace cuatro años fui a conocer el lugar de Tepoztlán donde vivía,

frente a un cerro de nombre impronunciable, el cerro de Chalchitépetl.

En esos valles y cerros se rodó Los siete magníficos, que a su vez era la versión americana de Los siete samuráis

de Kurosawa. Chavela me cuenta que la leyenda dice que el cerro abrirá

sus puertas cuando llegue el próximo Apocalipsis y solo se salvarán los

que acierten a entrar en su seno. Me señaló el lugar concreto de la

ladera del cerro donde parecían estar dibujadas dichas puertas.

Circulan muchas leyendas, orgánicas, espirituales, vegetales,

siderales, en esta zona de Morelos. Además de los cerros, con más roca

que tierra, Chavela también convive con un volcán de nombre rotundo,

Popocatépetl. Un volcán vivo, con un pasado de amante humano, rendido

ante el cuerpo sin vida de su amada. Tomo nota de los nombres en el

mismo momento en que salen de los labios de Chavela y le confieso mis

dificultades para la pronunciación de las “ptl” finales. Me comenta que

durante una época las mujeres tenían prohibido pronunciar estas letras.

¿Por qué? Por el mero hecho de ser mujeres, me responde. Una de las

formas más irracionales (todas lo son) de machismo, en un país que no se

avergüenza de ello.

En aquella visita también me dijo “estoy tranquila”, y me lo volvió a

repetir en Madrid, en sus labios la palabra tranquila cobra todo su

significado, está serena, sin miedo, sin angustias, sin expectativas (o

con todas, pero eso no se puede explicar), tranquila. También me dijo

“una noche me detendré”, y la palabra “detendré” cayó con peso y a la

vez ligera, definitiva y a la vez casual. “Poco a poco”, continuó,

“sola, y lo disfrutaré”. Eso dijo.

Adiós Chavela, adiós volcán.

Tu esposo, en este mundo, como te gustaba llamarme,

Pedro Almodóvar.